Начал слушать курс по нейроэкономике. Там упомянули интересный эксперимент, который может быть неплохим тестом на то, понимаете ли вы людей и можете ли предсказать их поступки.

Есть два человека, которые не знают друг друга: вы и еще один чувак. Вам просто так дают $100. Вы можете разделить эту сумму в любой пропорции и отдать вторую часть этому человеку. Если он берет эту сумму (вторую часть) себе, то вы забираете первую часть. Если он отвергает эту сумму (вторую часть) по какой-то причине, то и вы не получаете первую часть денег. Вы оба знаете об условиях эксперимента, но не знакомы и не общаетесь лично.

Как бы вы разделили сумму, чтобы максимизировать шансы оставить деньги себе и максимизировать количество этих денег?

Так вот если считать людей рациональными агентами (что разумеется не так), то делить конечно надо на $99 (cебе) и $1 (второму чуваку). Ведь ему выгодно взять даже $1 — это же больше чем $0 (что он получит, если отвергнет оффер).

На самом деле это так не работает. И эксперименты показывают, что если часть второго чувака снижается меньше 20%-30%, то шансы отвергнуть предложение резко возрастают Чем меньше доля второго чувака — тем больше шансов, что предложение будет отвергнуто.

Это происходит по тому, что очень маленькую вторую долю люди воспринимают как нечестную и хотят наказать чувака, которому дали $100, за несправедливое решение.

Поэтому (судя по всему) оптимально делить $100 например как $70 - $30 или даже $60 - $40, это повышает шансы на получение денег.

Второй известный эксперимент, который запомнился, связан с ощущением потерь и приобретений. Допустим мы знаем, что скоро появится эпидемия, которая точно убьет 600 человек. У нас есть две вакцины:

- Вакцина А: спасает 200 человек.

- Вакцина Б: вероятность ⅓, что будут спасены все 600 человек и вероятность ⅔, что никого не спасут.

Какую вакцину вы выберете?

При этом если переформулировать вопрос, то отношение к ответу и выбор может изменится.

- Вакцина А: умрет 400 человек.

- Вакцина Б: вероятность ⅓, что никто не умрет и вероятность ⅔, что умрет 600 человек

Это два абсолютно одинаковых варианта, просто сформулированы по разному. Но в первой формулировке (фрейм приобретения) люди чаще выбирали вариант А и уменьшали свои риски. Во второй формулировке (фрейм потерь) люди чаще выбирали вариант Б и увеличивали риски, чтобы уменьшить возможные потери.

Это интересно по двум (достаточно очевидным) причинам.

Во-первых, при оценке ситуации полезно переформулировать ее и в рамках потерь и в рамках приобретений.

Во-вторых, похоже если мы хотим побудить кого-то рисковать, то надо оперировать возможными потерями (“если не рискнешь, потеряешь что-то возможное!”). А если хотим побудить не рисковать, то сохранением гарантированного (“не рискуй и сохранишь гарантированное NN”)

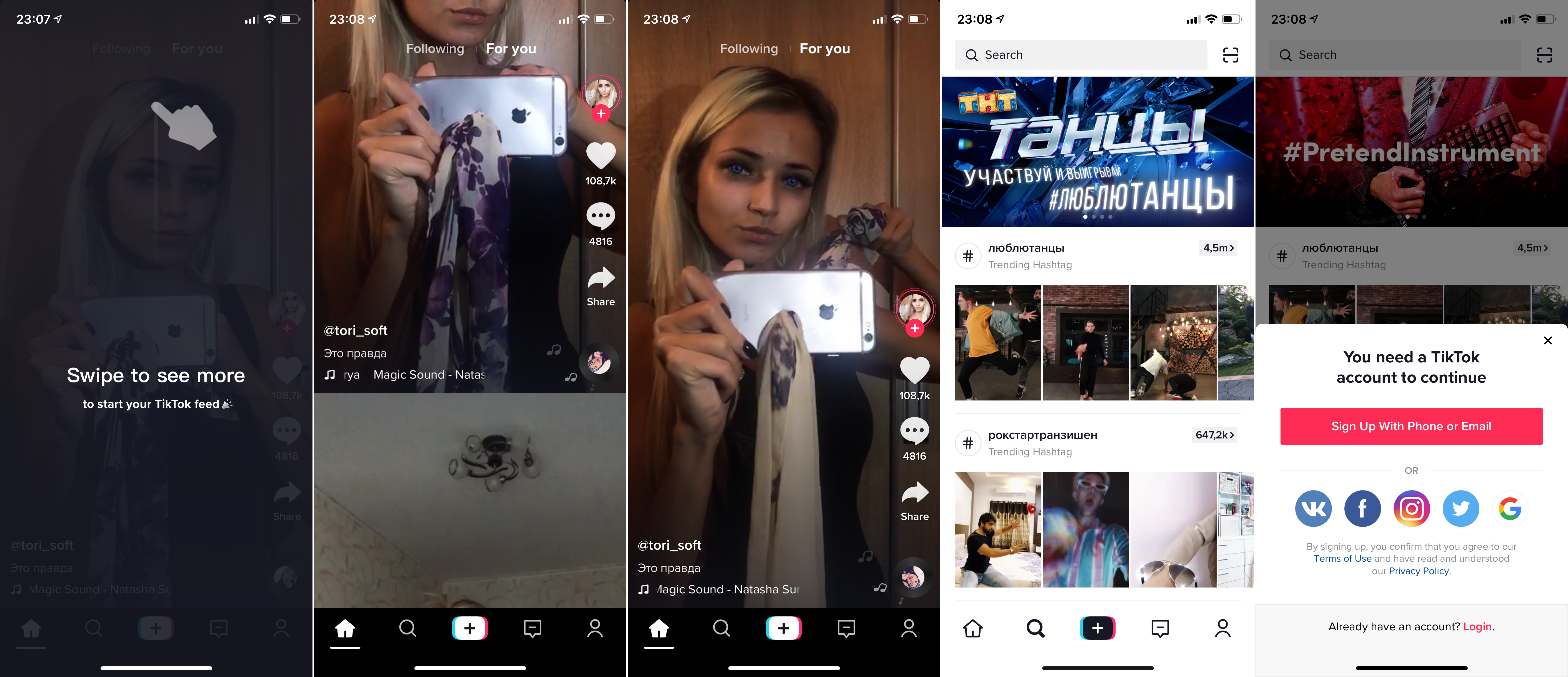

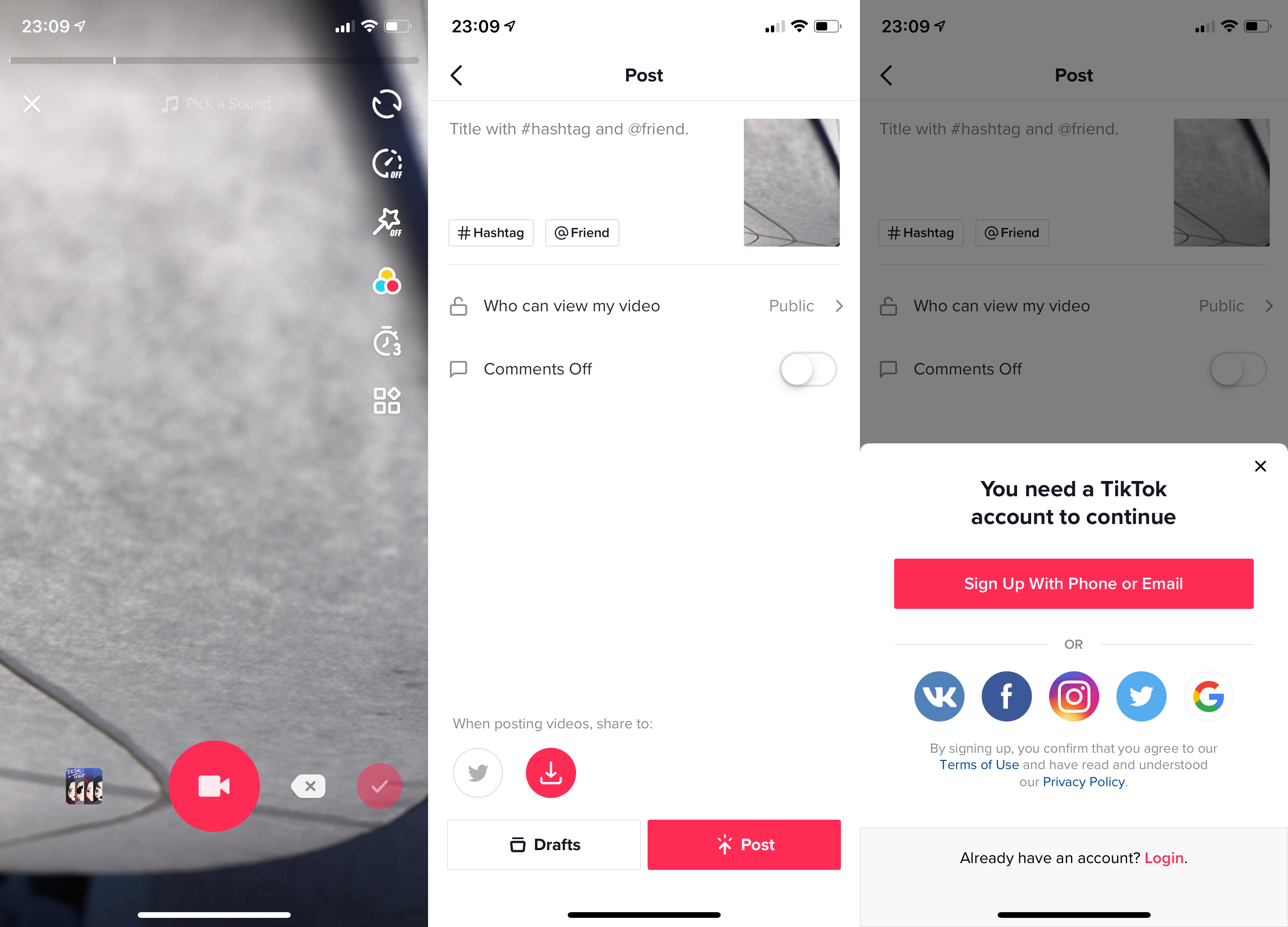

Сейчас весьма популярна социальная сеть TikTok из Китая c кароке-подобными видео. Кто-то считает ее очень дурацкой, кто-то нет — скачивания там космические. Одна штука у них точно интересная: как сделан онбоардинг в их приложении. Он и есть и его нет одновременно, это очень неплохо сделано.

- В приложении нет обязательной регистрации. Сразу после скачивания им можно пользоваться.

- Первый экран сразу показывает сплэш скрин поверх контента и учит самому главному жесту, основному механизму: свайпу вверх для смены видео. После тапа сплеш-скрин уходит и приложение немного свайпает само вверх, еще раз показывая, что там что-то есть и надо свайпать (второй скрин)

- После этого весь контент сразу доступен: лента, поиск по хэштегам. Ребята сразу главную ценность приложения. Мне не нужно подписываться на кого-то, чтобы заполнить ленту — сразу показываются рекомендованные ребята. Нет проблемы соц-сетей, когда они бесполезны, если не зафолловил сначала N человек.

- Если я хочу посмотреть свой профиль или нотификации, то только тогда предлагают создать новый аккаунт в мини-попапе, не изменяя контекст.

- Не создавая аккаунт, можно и начать выкладывать видео. Приложение проведет тебя через все шаги, даст настроить все хэштеги и тексты и только после нажатия кнопки “Post” попросит создать аккаунт.

Мне очень нравится эта идея отсутствие регистрации в самом начале и показ ценности без нее. Отличная иллюстрация к лекции про мобильный онбоардинг, про которое я писал раньше.

Недавно видел у кого-то в ленте размышления про KPI для QA инженеров. Что вот как бы хитро добавить зависимость зарплаты от количества найденных багов.

На мой взгляд это ошибочный подход. Когда деньги — единственная или главная мотивация и есть некий один “главный KPI/показатель”, то это долгосрочно ухудшает достижение нужных целей¹. Эта мотивация начинает работать на достижение именно KPI, а не цели, которая за этими KPI стоит.

Это описывается например в известном примере с кобрами. Когда Индия была колонией Британии, то англичане были озабочены проблемой кобр. Поэтому англичане предложили премию за каждую найденную и убитую кобру. Сначала эта программа работала неплохо. Но потом индийцы стали просто разводить кобр сами на своих фермах. Когда правительство узнало об этом, программу свернули и перестали платить премии. Индийцам стало невыгодно разводить кобр, они их выпустили на волю. В результате популяция змей в итоге увеличилась.

Подобные штуки не единичны. Во Вьетнаме французское правительство предложило премию за убитых крыс. Деньги выплачивались при показе отрубленного хвоста. В результате охотники ловили крыс, отрубали им хвосты и отпускали на волю — размножаться дальше, чтобы они плодились дальше и было что рубить в будущем.

Другая история была относительно недавно, в середине XX века в Канаде. Канадское федеральное правительство субсидировало Квебеку расходы на пациентов. Дюплесси, премьер-министр Квебека, перевел все сиротские приюты под управление католической церкви. Потом приюты были переквалифицированы в госпитали, чтобы увеличить субсидии а детей рожденных вне брака туда забирали как “сирот”. Так как Канада платила Квебеку $1.25 за содержание сироты и $2.75 за пациента психической больницы, то многих сирот переквалифицировали в психически больных, чтобы еще больше увеличить гранты. Ужасная история (вот тут подробнее на русском или английском)

И подобных перекошенных мотиваций очень много вокруг нас. Например риелторы. Если мы нанимаем риелтора купить квартиру и риелтор получает фиксированный процент за стоимость (например 3%), то риелтору не выгодно купить ее дешево. Ей выгодно купить ее дорого, но так, чтобы мы все еще согласились на эту цену. (Поэтому наверное мотивация риелтора должна быть обратной в такой ситуации — бóльший %, если цена ниже).

Поэтому или деньги не должны быть завязаны на KPI или же KPI не должен быть один: это должен быть набор сбалансированных метрик (они должны как бы противоречить друг другу, если мы ) или должен быть добавлен неисчислимый KPI в виде экспертного мнения (“здравого смысла”). Я писал об этом чуть подробнее в заметке про закон Гудхарта

[1] — при этом я допускаю, что возможно этот тип мотивации с конкретным одним KPI, привязанным к деньгам, может работать при достаточно рутинной простой работе, не требующей креативности / решений. Например “закручивать болт на конвеере”. Любая чуть более сложная штука сразу вызывает “коррупцию” этого KPI, пример — поищите как водители. Яндекс.Такси обманывают систему. Я был поражен креативностью этих людей.

К размышлениям о KPI. Читатель Nick прислал (спасибо!) ссылку на пост про KPI тестировщиков/разработчиков с конкретными примерами.

Отношение социума к определенным вещам меняется каждое поколение. Каких-то 50 лет назад было модно курить, курили везде и рекламировали сигареты как лучший подарок. Сейчас — нет. То же самое с гендерными штуками — нравится вам или не нравится, но факт — отношение общества сильно поменялось.

Мы не можем предсказать, какие изменения будут в следующие 20-30-50 лет. Определенно, что какие-то вещи, которые сейчас ОК будут совсем не ОК (вплоть до остракизма и травли) через 10 лет.

Из этого я вижу два вывода.

1. Какие-то вещи, которые мы делаем сейчас, в будущем ТОЧНО буду считать неправильными и странными. Что это будет — непонятно (я бы ставил на “перестанут пить кофе”), но что-то будет точно.

2. Социальные сети добавили таким изменениям связанных рисков. Раньше при смене поколений как правило не оставалось много информации об словах и действиях каждого человека. Ну то есть если у кого-то прадедушка служил на Гитлера или был рабовладельцем, то вряд ли было много записей что он делал и говорил. Сейчас социальные сети сохраняют всю историю сказанного и сделанного. Этого сказанное и сделанное может быть совсем не ОК через 20 лет. То есть long term не выгодно быть публичным без фильтра в социальных сетях, особенно если есть планы быть публичной фигурой.

Недавно проводил продуктовую демку. Закон Мерфи продуктовых демок — что-то всегда пойдет не так. Чем сложнее демка, тем больше шанс этого. Не подойдет пароль, что-то сломается, сработает не так и ты такой сидишь и “э-э-э, обычно это работает”.

Секрет: для продуктовых демок в большинстве случаев не надо делать все шаги вот в этот самый момент демки “в реалтайме”. Надо заранее пройти репетицию всей демки, открыть все нужные страницы в отдельных табах браузера, залогиниться где надо. Результат тоже можно тоже открыть в табах заранее!

Ну например вы делаете сайтбилдер, который круто и автоматически генерирует сайт по ссылку на ваш Авито-профиль. Если показывать все вживую, особенно если это еще не выпущено, что-то пойдет не так. Но можно заранее открыть результат в отдельном табе: показываешь в одном табе интерфейс коннекта и настройки, жмем “Готово” и переключаемся на новый таб, где открыт другой сайт, сделанный с того же профиля заранее. Это исключает сюрпризы, делает презентацию продукта гладкой и быстрой, тем более что когда просят о “продуктовом демо” людям как правило важно понять ЧТО вы делаете и ПОЧЕМУ это полезно и круто, а не увидеть как вы на кнопки тычете. Когда важная демка у меня открыто до 20 табов в разных браузерах — на все возможные частые вопросы.

Когда слышу фразу “исключение подтверждает правило” — немного коробит. Это фраза — бессмысленная.

Обычно происходит так. Кто-то рассказывает про свое убеждение (“правило”) и приводит примеры. Если какие-то штуки противоречат примерам и правилу, то они отвергаются фразой “а это то самое исключение, которое подтверждает правило”. И обсуждать штуки, которые опровергают твое правило не надо. Можно их игнорировать, победив заезженной фразой. У заезженных фраз есть какая-то магия, слышишь их и типа веришь на слово, не думая.

А ведь если у правила есть исключения (то есть свидетельства, которые ему противоречат) это явно указание на то, что:

1) правило не глобальное

и/или

2) есть неучтенные условия в этом правиле.

Если вы говорите, что “все рыжие без души и злые”, приводя в пример своих знакомых, то пример-исключение рыжего доброго человека не подтверждает это правило. Наоборот, говорит о том, что вероятность того, что это правило верное должно быть пересмотрено в меньшую сторону.

А фраза про “исключение подтверждает правило” на самом деле про то, что “исключение [из правила] подтверждает [наличие] правила” (там целая история про Цицерона и двойное гражданство). И это как раз абсолютно логично.

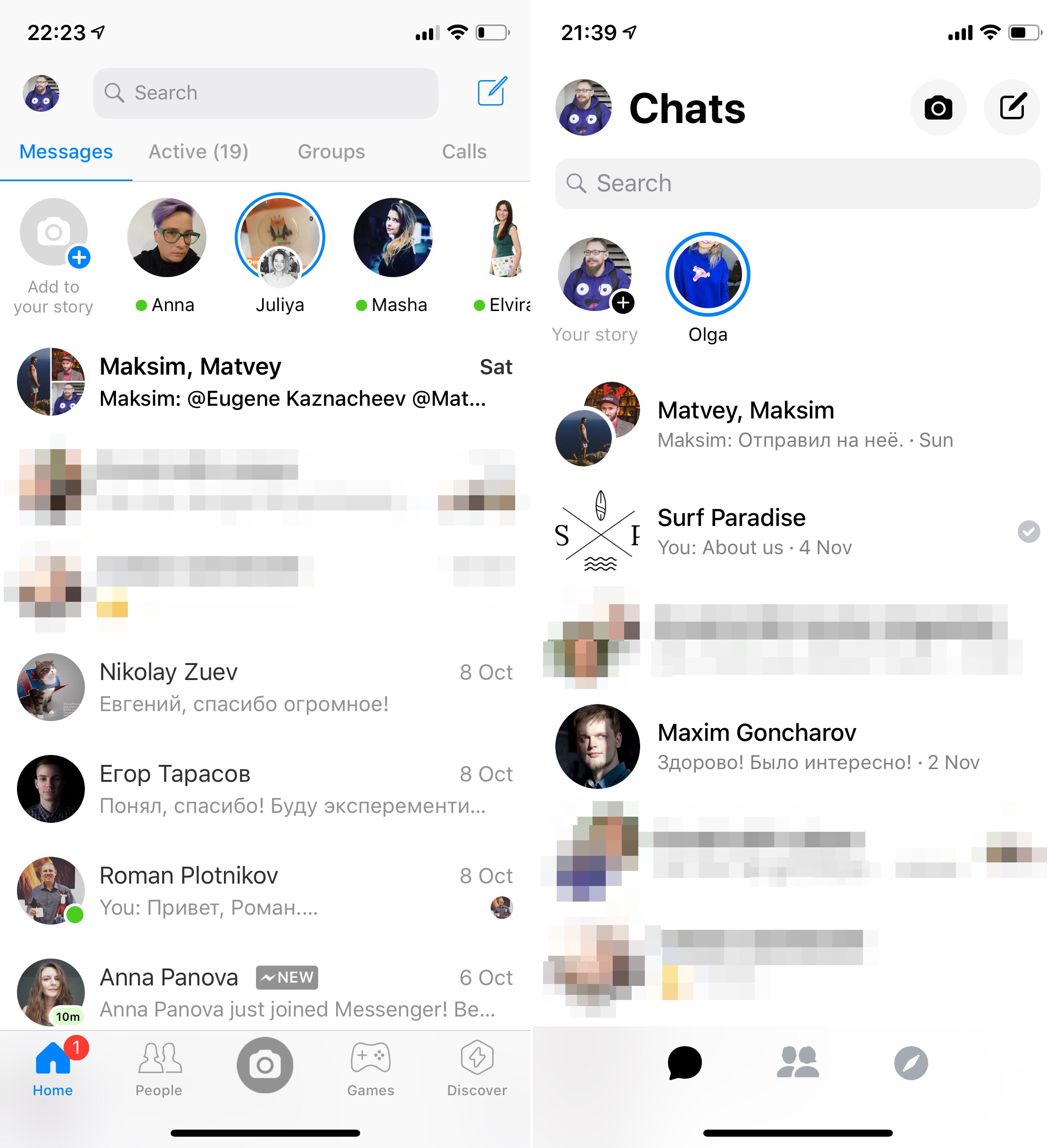

FB Messenger обновил интерфейс. Картинка было/стало (я замазал кое-какую приватную инфу). Ребята вырезали все лишнее.

Хорошая иллюстрация к “очевидное всегда выигрывает” .

Недавно мне задали вопрос: “почему stories стали так популярны?” И действительно, stories есть в каждом утюге и в том же Instagram показывают какой-то дикий уровень вовлеченности.

Вопрос интересный, я думаю дело вот в чем.

Если я смотрю на самые старые/первые фотографии своего Инстаграма (~2011), то заметно, что все они были весьма банальными, часто некачественными, но при этом они были весьма жизненными. Про мою жизнь вокруг. Увидел — выложил. Потом это начало меняться, я стал думать о том, что выкладываю. Я стал хотеть выкладывать хорошие умные фотографии, потому что лайки, подписчики, потому что эти фотографии — репрезентация меня. Фотографии стали лучше, но менее жизненными, более “постановочными”.

Похоже это произошло у всех. Инстаграм взлетел, стал массовым сервисом (весь твой социальный круг тебя читает) и все стали очень серьезно относится к постам. Ведь этот пост останется навсегда и тебя станут по нему судить. Все стали стремиться к совершенству. В результате потерялся fun, игра перестала быть игрой, это стало в глазах всех работой, которую надо делать для поддержания имиджа. Количество и качество постов это не улучшает.

Stories вернули веселье.

- Во-первых, у них по умолчанию несерьезный формат, который говорит “чувак, это ОК постить что-то несовершенное, глупое, не в фокусе, мимолетное, интересное только тебе”.

- Во-вторых, stories живут только 24 часа — даже если ты запостил что-то странное и глупое, что-то, что будет неинтересно в будущем — это фигня — оно скоро исчезнет! Снижаются ожидания, меньше отвественности, больше веселья и расслабленной свободы.

Интересно, но для меня сейчас stories, которые менее требовательны к пользователю, сильно интересней и креативнее обычных Инстаграм постов.

Плюсы же stories в аппах, где нет создания контента пользователем, в другом. Почему они появились в приложениях Тинькоффа, Яндекс-Такси и других? Там stories это же те самые СЛАЙДЫ, которые любят во всех офисах. В другой обертке, но те же слайды: структурированная краткая информация, поданная в блоках. Блок = текст + картинка. Cлайды неплохо работают для донесения мысли из-за краткости (в хороших слайдах) и структурированности подачи. Вот их там и используют (под маской модных stories).

Вот уже два года каждую неделю в одно и то же время я провожу открытую встречу “State of Product” со всей командой. Спустя сотню встреч я могу сказать, что это было очень полезное начинание.

Когда команда вырастает больше определенного порога (30-40 человек по моим наблюдениям), то информация перестает быть доступной как раньше. Что мы выпустили, зачем мы это выпустили, почему это здорово, какие наши планы — все это становится неочевидно. Еженедельная встреча дает возможность все это рассказать. Важные детали:

- Встреча всегда в одно и то же время

- Встреча раз в неделю на 30 минут и открытая (кто угодно может придти, если хочет).

- Веду трансляцию и потом выкладываю запись

- Рассказываю про выпущенное (что и зачем сделали), планы (что скоро будет и почему) и отвечаю на любые вопросы про продукт

Работает это отлично — рекомендую.

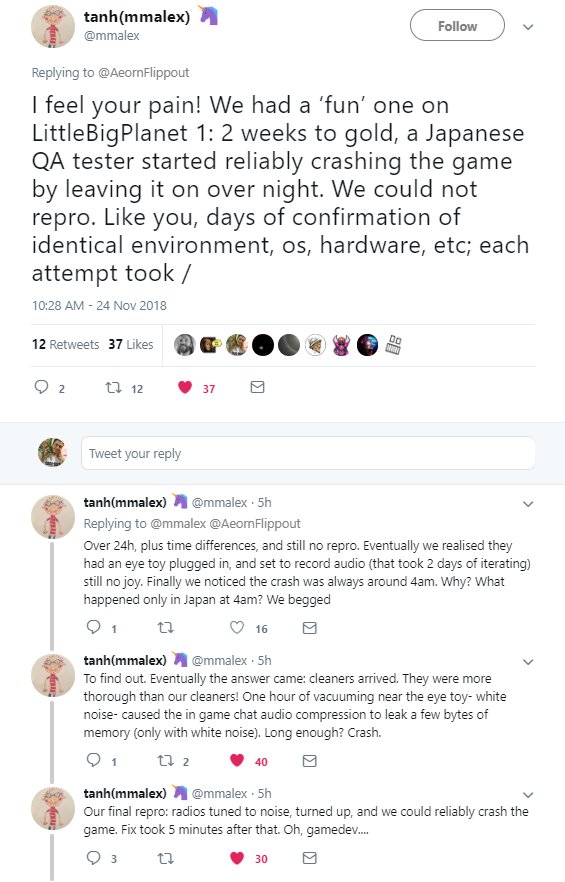

Если команда делает массовый продукт, то фраза “У меня не воспроизводится.” (с точкой) должна быть чем-то стыдным. Очевидно, что при массовости решения твоя конфигурация будет точно отличаться от сотен разных конфигураций пользователей. Это плохой повод не исследовать проблемы.

Эта фраза имеет смысл только с запятой. “У меня не воспроизводится, поэтому исследование займет много времени”. “У меня не воспроизводится, поэтому скорее всего проблема не у всех”. “У меня не воспроизводится, а проблема совсем небольшая, может отложим решение?”

Хороший пример сложного бага, который “не воспроизводится”.

Известные шутники Cards Agains Humanity (делают настольную игру) задали много вопросов жителям Америки. Результаты интересные.

- 39% демократов считают, что 1) неправильно оценивать человека по месту его рождения И 2) жители южных штатов более расисты. Ссылка.

- 65% республиканцев считают, что 1) люди слишком легко обижаются И 2) движение Black Live Matter оскорбительно. Ссылка.

- 48% демократов считает, что 1) женщина имеет право распоряжаться своим телом И 2) проституция должна быть нелегальной. Ссылка.

- 58% республиканцев считает, что 1) люди должны иметь право свободно высказывать политические мнения на работе И 2) спортсменам должно быть запрещено сидеть или стоять на коленях во время национального гимна. Ссылка.

- 56% демократов считают, что 1) женщины и мужчины имеют одинаковые таланты и способности И 2) женщины лучше делают делают несколько задач одновременно и лучшие руководители. Ссылка.

Это конечно не особенность страны и конкретных политических убеждений. Это еще одна демонстрация, как мы спокойно умещаем в голове противоречащие друг другу убеждения.

Меня занимает вопрос — как это обнаруживать в себе? (Оставим пока в стороне вопрос “зачем обнаруживать”). Две мысли:

- Надо уметь детектить “общие” концепции и разворачивать их в конкретные штуки. То есть концепция “человек имеет право распоряжаться своим телом” слишком общая, она может и означает что угодно. Надо развернуть ее, конкретизировать.

- Надо уметь сталкивать свои собственные концепции между собой. Тестировать их на противоречивость. То есть если есть убеждение “люди слишком легко обижаются”, то надо сталкивать его с другими убеждениями, например “шутки над моей страной оскорбительны”.

Это вряд ли приведет к полному отказу от концепции (хотя и такое бывает), но позволит детализировать свои собственные убеждения и в итоге сделать собственные эвристики эффективней.

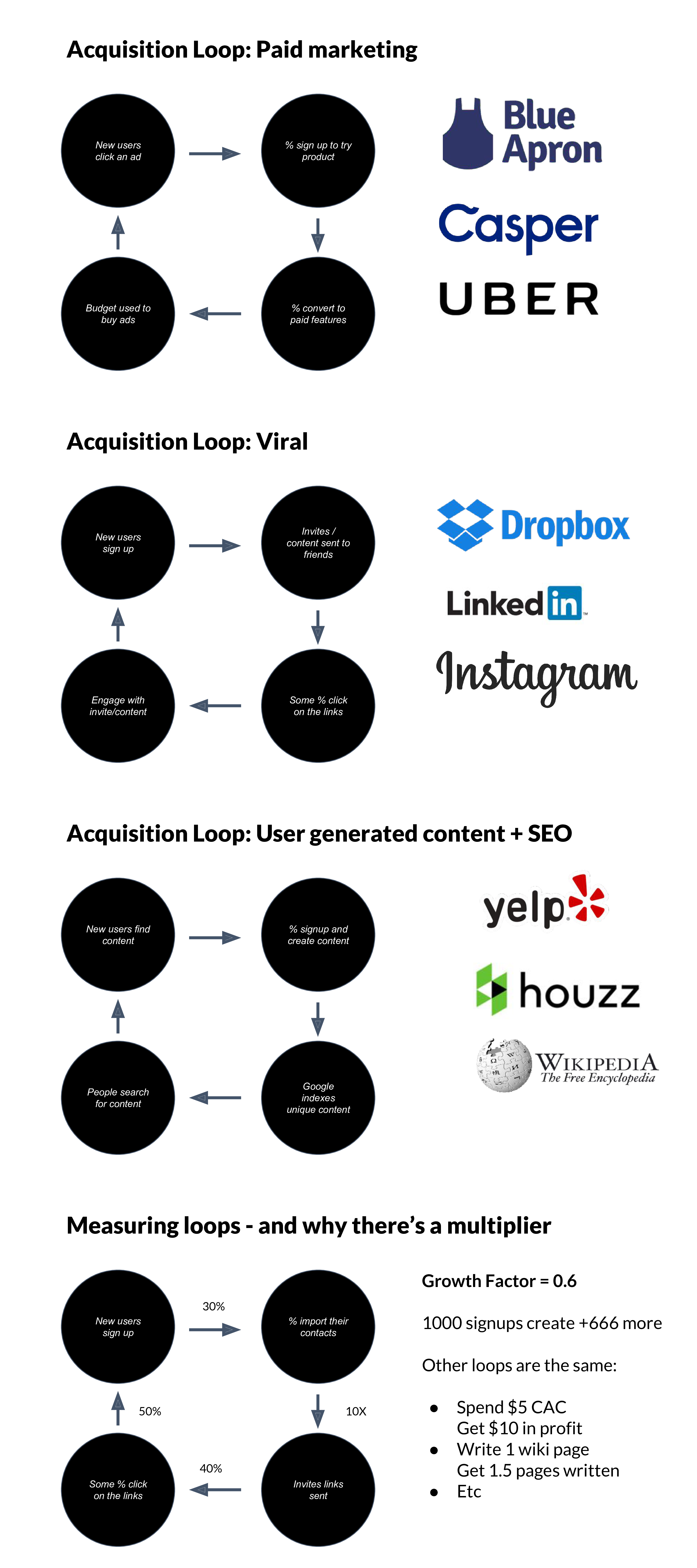

Отличный пост/слайды от Andrew Chen про Acquisition Loop и Engagement Loop (PDF слайды)

Первая треть статьи (где он про себя рассказывает) cкучновато, но потом очень классные идеи. Он дает фреймворк с помощью которого можно смотреть и планировать рост компании.

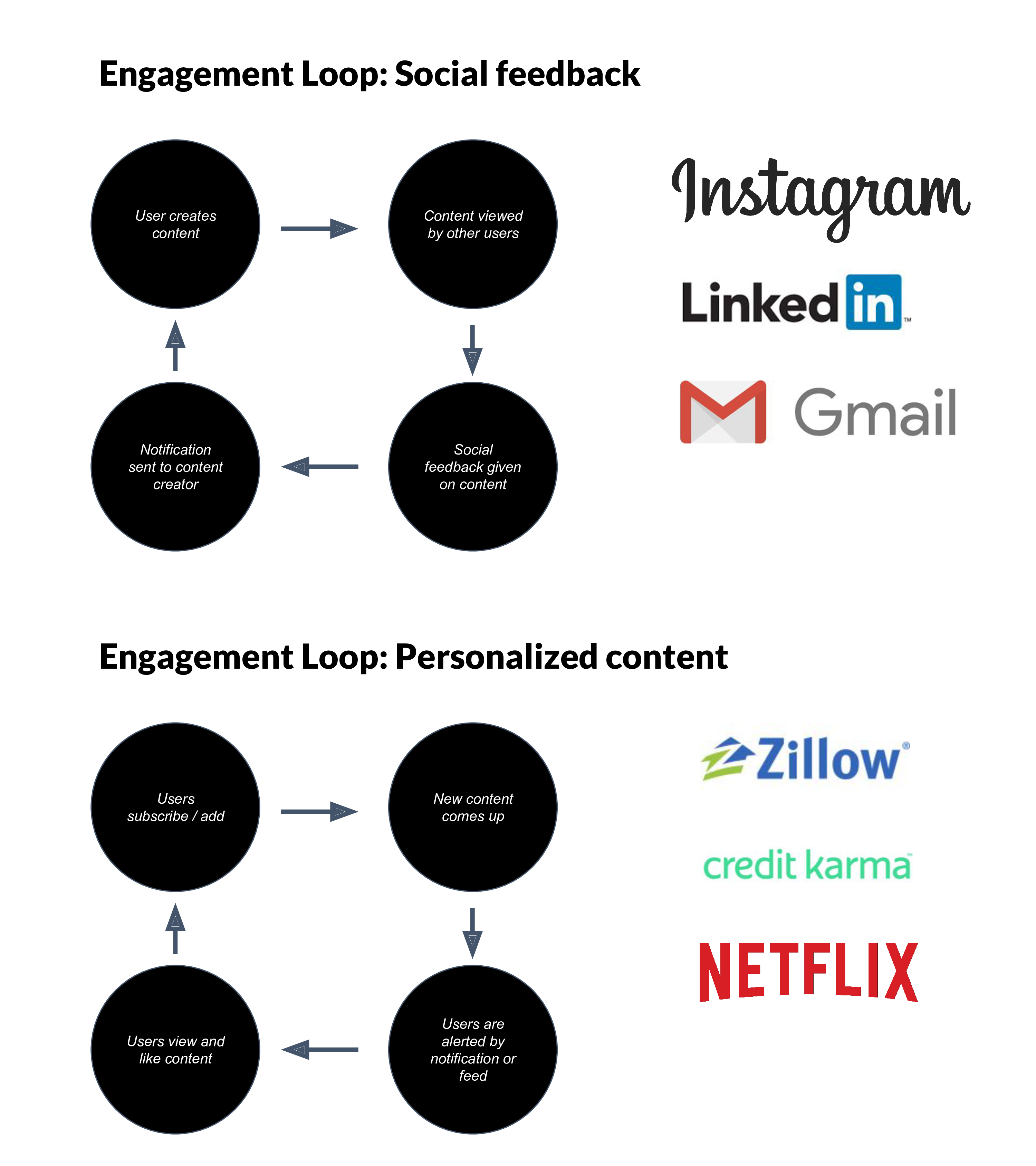

Главная суть: надо искать петли. Петля это канал привлечения с положительной обратной связью. Acquisition Loop: чем больше новых пользователей мы находим, тем больше это дает нам ЕЩЕ новых пользователей. Engagement Loop: чем больше наши существующие пользователи вовлечены (активны), тем больше у вовлечены и активные другие.

Growth factor на одном из слайдов напомнил мне про очень похожий термин из мира вирусов и эпидемий: базовое репродуктивное число / basic reproduction number (wiki).

Это, если вкратце, среднее число людей, которых заразит в будущем каждый новый заболевший. То есть если R0= 2, то каждый новый заболевший в будущем заразит еще двух человек. Чем больше это число, тем заразнее болезнь. У гриппа это число равно 2-3, у СПИДа — 2-5, оспа — 5-8, корь — 12-18 (ого!)

Мне показалось интересным провести параллель между этим числом в эпидемиологии и в росте IT проектов.

R0 зависит от трех штук:

- вероятность заражения при контакте, transmissibility (чем больше вероятность, тем больше контактов результируют в заражение)

- среднее количество контактов между зараженным и окружением (больше контактов — больше заражений)

- время болезни, пока человек заразен (больше болеешь — больше контактов, а если вдруг инфекция супер-мощная и ты помер, ну контактов теперь точно больше никаких)

Эту концепцию можно применить и к стартапам (вероятность заражения = привлекательность идеи для среднего чувака, среднее количество контактов = насколько часто он рассказывает о вам другим или известен в своей среде, время болезни = время пока клиент пользуется сервисом). Хороший пример вирусного сервиса (в прошлом) — Dropbox. Эту концепцию можно применить и к другим штукам: например к распространению идей или наоборот, к НЕ распространению идей. Оставляю эти размышления на пытливого читателя.

Интересный конспект курса позитивной психологии из Гарварда. Про то, как быть счастливым.

Там 23 лекции по часу и плохая запись, поэтому смотреть самому не хочется. А вот выжимка интересна.

Там например про то, что

- Надо принимать ответственность за свою жизнь, ее восприятие и те сообщения, что мы миру шлем

- Фейлить — ОK, не надо боятся неудач

- Счастливые люди это не те, у кого нет проблем или страданий, а те, кто после них быстро восстанавливается и не залипает в негативе. Надо всегда искать положительную сторону везде.

- Надо быть благодарным людям и открыто благодарность выражать

- Надо уметь получать удовольствие от процесса, а не ждать только результата — так как мы переоцениваем влияние результата на наше счастье.

И еще разные очевидные для понимания, но в то же время непростые для реализации штуки. Хороший конспект.